Membre de l'Association des Designers Industriels du Québec (ADIQ)

Les gonflables à double membrane n'ont pas été très exploités dans le monde comme toiture de grandes dimensions. Il s'est fait surtout des murets ou des éléments de jeu pour enfants. Ce n'est pas dans la même catégorie, mais il y a tout-de-même plusieurs similitudes sur l'aspect structural. Petit ou gros, les lois de la physique sont les mêmes. Cependant, ici je vais m'en tenir à ce qui peut réellement être considéré comme une véritable structure.

Il y a plusieurs années déjà, j'ai vu une toiture auto-portante de bonnes dimensions, mais très dispendieuse à cause du principe. Il s'agissait d'une série de tubes indépendants et attachés solidement les uns autres. Un immense matelas pneumatique. En fait, c'était un gonflable à multiples cellules closes.

La seule technologie que je connaisse qui puisse permettre d'atteindre des portées gigantesque, c'est celle développée initialement par un confrère de parcours, Pierre Jutras. Les structures que je présente ici sont celles dont j'ai développé la géométrie pour le patronage des pièces.

Le principe

Tel que démontré dans Notions Élémentaires sur les Gonflables, un ballon cherchera toujours à faire en sorte que son "enveloppe" occupe le plus grand volume possible conformément à certaines lois de la physique.

Tel que démontré dans Notions Élémentaires sur les Gonflables, un ballon cherchera toujours à faire en sorte que son "enveloppe" occupe le plus grand volume possible conformément à certaines lois de la physique.

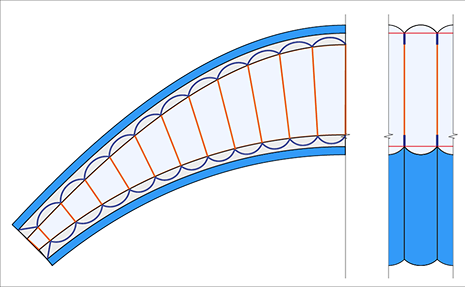

Comme le résultat est prévisible, on peut d'une certaine manière, "sculpter " le gonflable de manière à ce qu'il réponde aux critères de forme et de dimensions désirés. Pour ce faire, on utilise des sangles aux longueurs appropriées pour définir le gap entre des membranes opposées.

On pourrait attacher les sangles directement aux membranes à la manière d'un capitonnage, mais il est préférable de réserver ce principe pour des gonflables de moindre envergure comme des murets ou des effigies. Le capitonnage crée des points où la toute la tension se trouve concentrée sur une très petite surface. De plus, chaque point d'attache favorise la rétention d'eau en formant des zones concaves, ce qui n'est évidemment pas souhaitable pour une toiture.

À la place, on a recours au caténaire. C'est la forme qu'adopte une chaînette lorsqu'on tient ses deux extrémités. Cette courbe dont la formule est un cosinus hyperbolique, a la particularité de pouvoir transférer linéairement et uniformément la charge imposée à ses deux extrémités. Cela permet également de réduire considérablement le nombre de séparateurs.

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

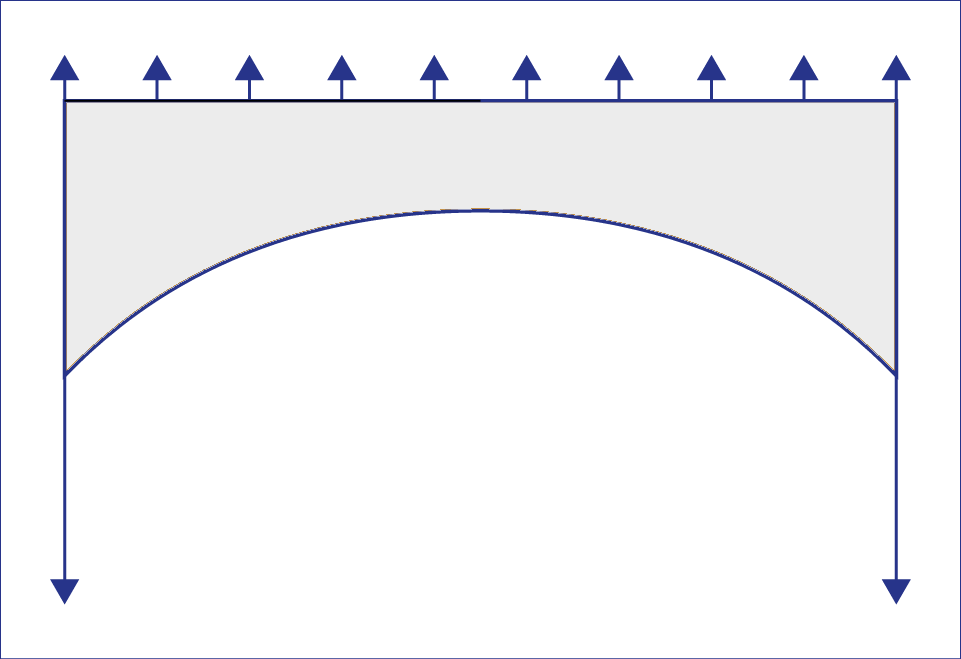

Ci-contre, illustration de transfert de charge et de sa répartition

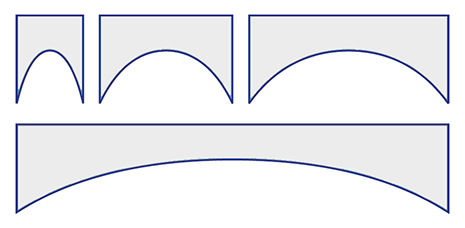

Ci-bas, divers aspects de courbes caténaires selon différents ratios

La toiture auto-portante ci-contre a été réalisée initialement pour le Festival de Jazz de Montréal, en 1989. Elle a une portée de 26 mètres (85') et une longueur modulée de 76 m. (250') en 5 sections indépendantes (une seule paire de facias). Les sections sont alors réunies par double fermeture éclair de fort calibre.

La toiture auto-portante ci-contre a été réalisée initialement pour le Festival de Jazz de Montréal, en 1989. Elle a une portée de 26 mètres (85') et une longueur modulée de 76 m. (250') en 5 sections indépendantes (une seule paire de facias). Les sections sont alors réunies par double fermeture éclair de fort calibre.

Pour l'occasion, un entreprise manufacturière a été mise sur pied et j'ai eu le plaisir d'en faire partie. Pour l'assemblage particulier comportant un joint en "T", nous avons fabriqué une table de 32 mètres de long par 5 m. comportant un rail en bordure et une mâchoire articulée en son centre.

Le rail servait à faire en que c'est la machine à coudre qui se déplaçait et non le matériel. Ainsi, les extrémités de chaque pièce de l'assemblage étaient pincées ensemble et tendues. Synchronisation parfaite sans repère. La machine à coudre à quatre aiguilles étant munie d'un "puller", elle se tractait à même ce qu'elle cousait.

Quant à la mâchoire, elle permettant d'y insérer la patte du "T". Cela permettait de souder une bande de consolidation chevauchant le joint de deux laizes sans avoir de surépaisseur. Des bandes élastiques pour fermer la mâchoire et un tube pneumatique pleine longueur pour l'ouvrir.

Malheureusement, la sous-capitalisation, mais aussi et surtout l'égocentrisme et l'avidité de certains ont fait que l'entreprise n'a pas survécu.

International des Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu, 1990

Yéouido, Corée du Sud 1996. 40 mètres x 70 m.

Koex Center, Séoul, Corée du Sud 1996. 30 mètres x ± 200 m.

Les deux structures ont été fabriquées par Tiger co, Séoul, Corée.

Toit de scène amovible

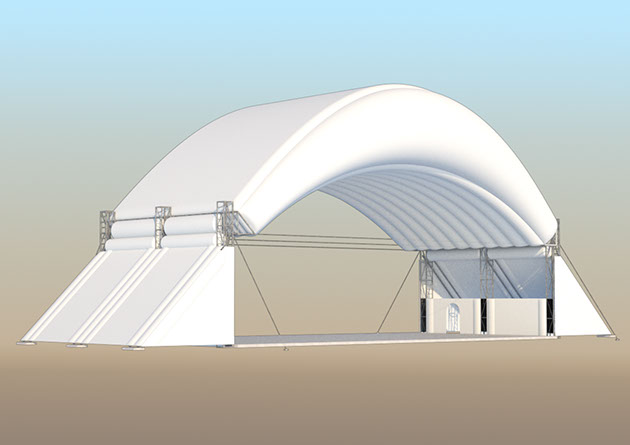

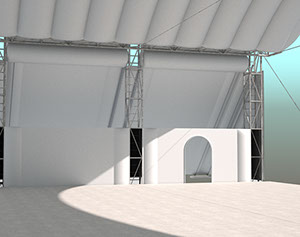

Il s'agit ici d'un projet en développement qui consiste à abriter une aire servant de base à différentes activités culturelles. C'est dans un coin paradisiaque, mais aussi sujet aux tempêtes tropicales et parfois pire. J'ai donc conçu le système pour qu'il soit facilement démontable avec des mécanismes à contrôles automatisés.

Généralités

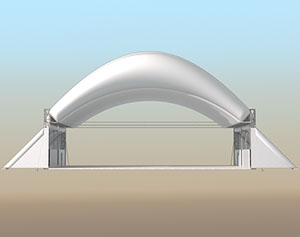

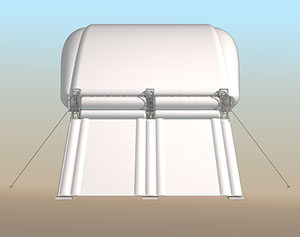

De type gonflable à alimentation continue, le toit couvre la surface d'une dalle de béton de 24 mètres x 12 m (80' x 40'). Il est auto-portant et s’appuie à chaque extrémité sur une poutre triangulaire de 12 m (40’) de longueur.

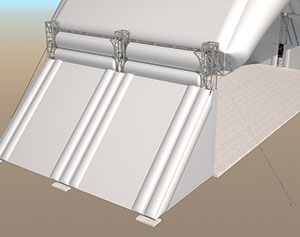

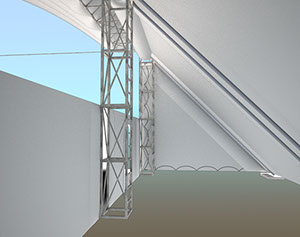

Les poutres sont attachées à des colonnes disposées en bordure de la dalle, trois à chaque extrémité. Elles sont maintenues en position par une combinaison de haubans et de pattes stabilisatrices.

Quant aux poutres, elles sont reliées entre elles par une câblure alignée sur les colonnes. Les poutres sont mobiles le long des colonnes, du sol à leur position en hauteur.

Le toit comporte essentiellement deux parties: la structure gonflable et la membrane de recouvrement. La partie gonflable est d’une toile de polyester de fort calibre et l’autre, une membrane de PVC appropriée. Une fois attachées, par la suite, ces deux parties restent ensemble pour les manipulations.

Les murs coupe-vent

Les murs latéraux sont indépendants et accessoires à la toiture. Comme pour la toiture de St-Tite, les membranes comportent des ballonnets pour se maintenir bien tendues. Les pattes stabilisatrices de la toiture servent de support. Au bas, un cordon d’eau ou de sable sert à exercer une tension dans la membrane tout en coupant les infiltrations. C’est la même chose pour la paroi triangulaire qui s’accroche en plus à la colonne en 6 points d’attache rapide de type mousqueton.

Tout le pan de mur est conçu pour se hisser sur les pattes stabilisatrices. Là aussi, c’est à l’aide d’une forme d'attache rapide que l’ensemble sera fixé. Le système sera aussi mécanisé. Ainsi, le travail se résume essentiellement à attacher des mousquetons.

Les murs des loges

Tout comme les murs coupe-vent, les toiles tendues pour isoler les espaces de côté sont indépendantes et accessoires. Les murs séparateurs se fixent aux colonnes aussi à l’aide de mousquetons. Un rabat à velcro cache les points d’attache. Où sont les colonnes, la zone peut être opaque ou transparente (même vide) pour permettre aux gens des coulisses de voir la scène discrètement.

Montage / Démontage

Pour le montage/démontage, tout le concept est pensé pour s’accommoder d’une main-d’œuvre non spécialisée. Comme il s’agit de manipuler de grandes membranes, ça prend des bras pour tirer. Pour attacher des mousquetons, un adolescent peut faire ça. Ce qui importe, c’est un chef d’équipe avec un peut-être assistant pour mener les troupes.

438-808-5121

robert@cdesign.ca